のしを使うのはどういった場合に使われるか知っていますか?

知らない方はのしは慶事に使われるということを覚えておくといいですよ。

弔事や生もの(肉や魚)などを贈る場合には、のしをつけないのがマナーとなります。

のしにもさまざまな種類があるので確認しておきましょう。

のしは慶事にのみ使われるって知ってる?

祝儀袋を見てみると、右上に飾りがついている事に気付きます。

右上の飾りを「のし(熨斗)」と言います。

昔から祝い事には、海産物のあわびを贈る習慣が、時代とともにのしたあわびを添える形になり、現代では紙で代用するようになりました。

のしには贈る相手への繁栄を祝う意味も込められて、のしあわびになぞらえて「伸ばす」という思いが込められています。

のしは慶事に使われるものです。もちろん弔事には用いませんので、気を付けてください。

贈り物には包み紙に水引をかけて「折のし」を付けるのですが、略式の場合はのしと水引が印刷されているのし紙(かけ紙)を使用することもできます。

生もの以外の贈り物(反物、陶器、装飾品)では、のしを貼るのがしきたりとなります。

また、鰹節や鮮魚、肉などの生ものであれば、贈り物自体が生ものなのでのしは不要となります。生ものを供えてはいけない仏前への供物にものしは不要となります。

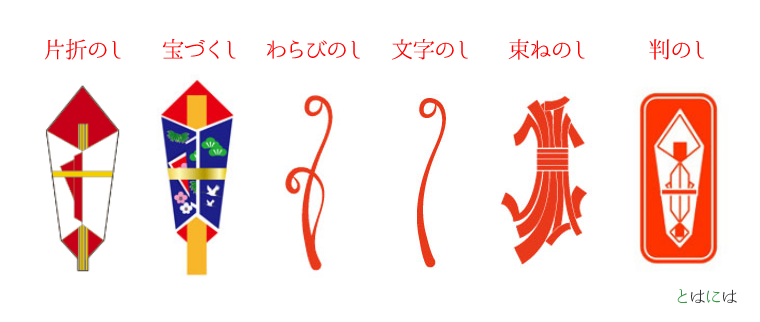

のしの種類

片折のし

結婚祝いにのみ使用されます。

飾りのし

結婚祝い、お礼などの金額が多いときに使用されます。

両折のし

慶事の全般にによく使用さます。

一般的に市販されている祝儀袋はこの両折のしが多いです。

上記は簡略化されたのしで、印刷時に使われることが多いです。

お年玉や心づけ、粗品や進物などののし紙に使用されます。

まとめ

時代とともに古いしきたりが誤って伝えられることもあることから、正しい知識として知っておくと、お店任せで誤った贈答品を贈ることが避けられます。

特に年配の方に贈り物をする場合は気を付けておきたいものです。

合わせて水引の結び方のマナーも確認しておきましょう。